管理栄養士コラム

2025年10月号:飲む点滴_麹甘酒について

今回は甘酒(特に麹)についてご紹介します。甘酒は飲む点滴と言われる程栄養価が高い飲み物です。夏の暑さ対策だけでなくこれからの季節もおすすめの飲み物です。

甘酒の種類

★酒粕甘酒

日本酒を作るときに出る絞りかすを水で割り、甘味を加えたもの。

アルコールが残っている場合もある。

★麹甘酒

米麹を原料として発酵させたもの。

アルコールが入っていないため子供でも飲める。

日本酒を作るときに出る絞りかすを水で割り、甘味を加えたもの。

アルコールが残っている場合もある。

★麹甘酒

米麹を原料として発酵させたもの。

アルコールが入っていないため子供でも飲める。

麹甘酒に含まれている主な栄養素

●ブドウ糖

脳のエネルギー源となります。

●食物繊維

腸内環境を整えます。食後の血糖値の上昇を抑える働きもあります。

●オリゴ糖

腸内環境を整える善玉菌である「ビフィズス菌」を増やします。免疫力を高めます。

●ビタミンB群

糖質の代謝を助けたり、疲労回復など生き生きとした体作りにつながります。

●アミノ酸

たんぱく質を合成する成分です。髪の毛や爪、筋肉などを作るもとになります。

●コウジ酸

シミやくすみの原因となるメラニンの生成を抑制します。

脳のエネルギー源となります。

●食物繊維

腸内環境を整えます。食後の血糖値の上昇を抑える働きもあります。

●オリゴ糖

腸内環境を整える善玉菌である「ビフィズス菌」を増やします。免疫力を高めます。

●ビタミンB群

糖質の代謝を助けたり、疲労回復など生き生きとした体作りにつながります。

●アミノ酸

たんぱく質を合成する成分です。髪の毛や爪、筋肉などを作るもとになります。

●コウジ酸

シミやくすみの原因となるメラニンの生成を抑制します。

活用例

人肌くらいで飲むのが一番栄養素を吸収出来ておすすめですが、ちょっとした料理にも使えます。

鶏肉の煮込み(2人分)

- 鶏もも肉 180g

- 玉ねぎ 1/4(50gくらい)

- 麹甘酒 50㏄

- しょうゆ 大さじ1

- ねぎ 適量

鶏もも肉と玉ねぎを炒めて甘酒としょうゆで蓋をして、10分くらい煮込みます。超簡単!!!

シンプルな甘みがあり、麹で煮込むため、鶏肉が柔らかくなります。

七味唐辛子や柚子胡椒をかけるのもおすすめ。

カップケーキ(6個分)

- ホットケーキミックス 1袋

- 甘酒 50㏄(牛乳の代わりのようなイメージ)

- 卵 2個

- 溶かしバター(マーガリン可) 50g

- 砂糖 30g程度(ミックス粉の配合で適宜変更)

材料を混ぜ合わせて型に入れ、170度のオーブンで15分ほど焼きます。ふんわりして優しい甘味があります。

※甘酒は少量しか入っていないため、栄養素が取れるというよりも余ったときの活用例です。

2025年8月号:発酵性食物繊維について

便秘対策として食物繊維の多い食品をとる方がいいことはご存じであると思います。

便通異常症診療ガイドライン2023(日本消化管学会)では慢性便秘症と食物繊維摂取量については必ずしも相関がみられず、食物繊維摂取が有効なのは摂取量が不足している場合のみとの報告の記載があります。

このように最近では食物繊維の量よりも質を重視することが大切であるとわかってきました。その一つとして「発酵性食物繊維」というものが注目されています。

「発酵性食物繊維」とは腸内細菌のエサになりやすく、腸内で発酵しやすい食物繊維です。

便秘予防(改善)だけでなく、糖尿病や脂質異常症の予防(改善)、大腸がんなどの予防などにも関係する栄養素です。

便通異常症診療ガイドライン2023(日本消化管学会)では慢性便秘症と食物繊維摂取量については必ずしも相関がみられず、食物繊維摂取が有効なのは摂取量が不足している場合のみとの報告の記載があります。

このように最近では食物繊維の量よりも質を重視することが大切であるとわかってきました。その一つとして「発酵性食物繊維」というものが注目されています。

「発酵性食物繊維」とは腸内細菌のエサになりやすく、腸内で発酵しやすい食物繊維です。

便秘予防(改善)だけでなく、糖尿病や脂質異常症の予防(改善)、大腸がんなどの予防などにも関係する栄養素です。

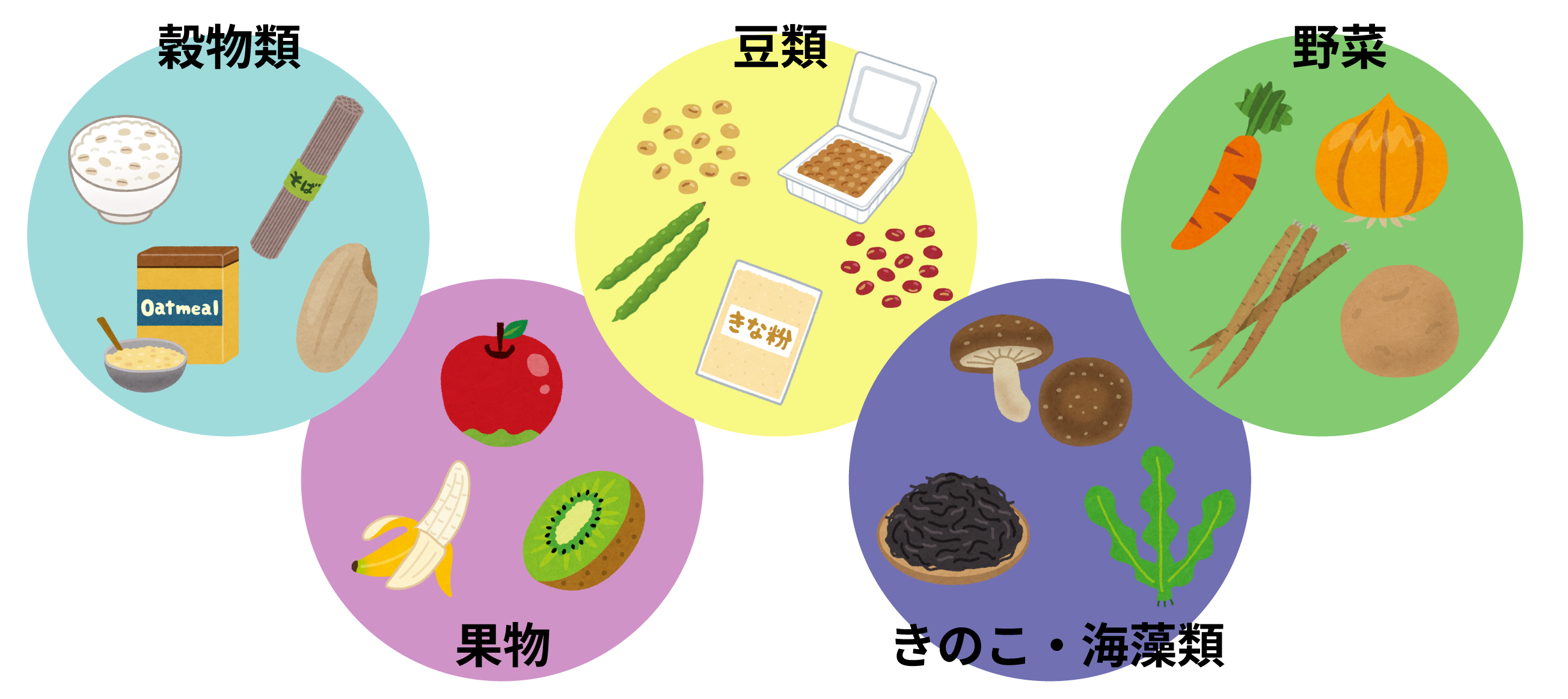

発酵性食物繊維を含む食品例

【穀物類】

玄米、もち麦(押し麦)、オートミール、そば など

【豆類】

大豆、きなこ、納豆、小豆、インゲン など

【野菜】

ごぼう、人参、いも類、玉ねぎ など

【果物】

キウイフルーツ、バナナ、リンゴ など

【きのこ、海藻類】

しいたけ、わかめ、ひじき など

玄米、もち麦(押し麦)、オートミール、そば など

【豆類】

大豆、きなこ、納豆、小豆、インゲン など

【野菜】

ごぼう、人参、いも類、玉ねぎ など

【果物】

キウイフルーツ、バナナ、リンゴ など

【きのこ、海藻類】

しいたけ、わかめ、ひじき など

※発酵性食物繊維は加熱処理をしても成分としての変化はありません。

上記はあくまでも例であり、色々な穀物類、豆類、野菜、果物、きのこ、海藻に入っており、種類によって発酵にかかる時間が異なります。そのため色々な食品からとることをお勧めします。

2025年4月号:きざみ食について

「きざみ食」というとどのようなものをご想像しますか?

きざみ食は一般的に噛む力や飲み込む力が低下した方に提供される食事と言えます。しかし、実際には噛む力はあっても飲み込む力がない方、歯の関係で飲み込む力はある程度保たれていても噛みにくい、噛む力も飲み込む力も弱くなっている方など色々です。

できるだけ食べる力に合わせた食事の形で召し上がっていただくことで、食事が楽しめ、食べる意欲が向上したり、誤嚥性肺炎の予防などのリスクを減らすことができます。

今回は噛む力が低下、飲み込む力が低下傾向の方にスポットを当てたきざみ食についてご紹介します。

きざみ食は一般的に噛む力や飲み込む力が低下した方に提供される食事と言えます。しかし、実際には噛む力はあっても飲み込む力がない方、歯の関係で飲み込む力はある程度保たれていても噛みにくい、噛む力も飲み込む力も弱くなっている方など色々です。

できるだけ食べる力に合わせた食事の形で召し上がっていただくことで、食事が楽しめ、食べる意欲が向上したり、誤嚥性肺炎の予防などのリスクを減らすことができます。

今回は噛む力が低下、飲み込む力が低下傾向の方にスポットを当てたきざみ食についてご紹介します。

きざみ食のいいところ

- 口を開けたり、噛むという負担を軽減することができます。

- ペースト状よりも食感、香りがわかりやすく、ある程度口を動かす必要があるため、食べる意欲を維持しやすいです。

- 基本的にはご家族とほぼ同じ料理で作れるため、調理者の負担を減らせます。

きざみ食の危険性

- 細かくきざんでいるため、口の中やのどでバラバラになりやすく、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。(唾液がしっかり出て飲み込みが軽度低下の方であれば食べたものを口の中でうまくまとめて喉の奥まで運ぶことができますが、明らかに低下している方には危険な形態になります。)

- できた料理をきざむことで、まな板などを通して雑菌が入りやすいため、衛生管理をしっかりおこなうことが必要になります。

- 噛む・飲み込む力を日々確かめながら提供していくことが大切です。

きざみ食のポイント

- きざんだだけでは誤嚥の危険があるため、とろみをつけます。(かなりやわらかく煮込んだものなどはきざむ必要がない場合もあります。食材によって変えていく必要はあります。)

- 適度に水分を含んだ野菜はきざんでから最後にだし汁やめんつゆ、スープなどで味付けしたとろみをかけます。

- いもやかぼちゃなどででんぷんの多いものはマッシュ状にして、とろみはつけず、水分を足します。(でんぷんには粘りがあるため、とろみをつけるととろみが強すぎて危険になることがあります)

- 油の多い魚は細かくきざみ、しっとりしていたらとろみはつけません。

- ひき肉は喉にひっかかる恐れがあります。飲み込みの状態を確認しながら気を付けて提供します。肉は細かくしてとろみをつけたりあんかけをかけます。ひき肉をミキサーにかけてハンバーグにする方法もあります。

きざみ食の例:肉じゃが

ちなみに

「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」より

本来、「刻み」や「ミキサー」という呼称は、調理手技に過ぎません。あくまでも、できあがったものの物性で判断すべきであると考えています。

本来、「刻み」や「ミキサー」という呼称は、調理手技に過ぎません。あくまでも、できあがったものの物性で判断すべきであると考えています。

2025年2月号:「春の皿には苦味を盛れ」

「春の皿には苦味を盛れ」という言葉をご存じでしょうか?

春には苦いものを食べるのが体に良いという意味です。冬の寒い時期を耐え抜いたからだが春の身体に変わるときに助けとなるのが「苦味」です。自然のリズムに合わせた食事が体の調子を整えてくれます。

「苦味」成分はポリフェノール類(抗酸化…血管の老化を防ぐ作用があります)やアルカロイド類(余分な物を体から出し、胃腸の働きを活発にしてくれます)です。

店頭にも少しずつ春の苦味食材が並んでいます。ぜひ食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか?

春には苦いものを食べるのが体に良いという意味です。冬の寒い時期を耐え抜いたからだが春の身体に変わるときに助けとなるのが「苦味」です。自然のリズムに合わせた食事が体の調子を整えてくれます。

「苦味」成分はポリフェノール類(抗酸化…血管の老化を防ぐ作用があります)やアルカロイド類(余分な物を体から出し、胃腸の働きを活発にしてくれます)です。

店頭にも少しずつ春の苦味食材が並んでいます。ぜひ食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか?

苦味のある春の食材例

●うど

苦み成分はクロロゲン酸といいます。細胞の若返りを助けてくれます。

また、血圧の安定につながるカリウムや、疲労回復効果があるアスパラギン酸などが入っています。

【レシピ例】酢味噌和え、きんぴらなど

苦み成分はクロロゲン酸といいます。細胞の若返りを助けてくれます。

また、血圧の安定につながるカリウムや、疲労回復効果があるアスパラギン酸などが入っています。

【レシピ例】酢味噌和え、きんぴらなど

●ふき

苦味成分はフキノール酸やクロロゲン酸です。カリウムや食物繊維も入っています。食物繊維は余分な塩分、脂肪を体から出してくれる働きなどがあります。

【レシピ例】煮物、炊き込みご飯など

苦味成分はフキノール酸やクロロゲン酸です。カリウムや食物繊維も入っています。食物繊維は余分な塩分、脂肪を体から出してくれる働きなどがあります。

【レシピ例】煮物、炊き込みご飯など

●こごみ

βカロテンやビタミンEなど抗酸化(老化防止)作用がある栄養素が入っています。免疫力を高めたり皮膚の栄養になるビタミンCなども含まれています。腸の働きを活発にさせる不溶性の食物繊維も入っています。

【レシピ例】マヨネーズあえ、てんぷらなど

βカロテンやビタミンEなど抗酸化(老化防止)作用がある栄養素が入っています。免疫力を高めたり皮膚の栄養になるビタミンCなども含まれています。腸の働きを活発にさせる不溶性の食物繊維も入っています。

【レシピ例】マヨネーズあえ、てんぷらなど

●たらの芽

カリウムやマグネシウム、葉酸(貧血の予防につながる)などが多く含まれます。

山菜の王様と言われています。

【レシピ例】てんぷら、ごま和えなど

カリウムやマグネシウム、葉酸(貧血の予防につながる)などが多く含まれます。

山菜の王様と言われています。

【レシピ例】てんぷら、ごま和えなど

●セリ

ビタミンACEなど、免疫力を高めてくれる栄養が多く含まれています。貧血予防のために必要な鉄や骨を強くするカルシウムなども入っています。

【レシピ例】炒め物、鍋、ごまあえなど

ビタミンACEなど、免疫力を高めてくれる栄養が多く含まれています。貧血予防のために必要な鉄や骨を強くするカルシウムなども入っています。

【レシピ例】炒め物、鍋、ごまあえなど

山菜の苦味成分は「アク」で、ポリフェノールなど、抗酸化作用が高い成分が豊富に含まれています。

アクは軽く抜く程度にすることがおすすめです。さっと湯通ししたり、塩を入れた湯で軽くゆでるなど。(アクの強いゼンマイなどはしっかり抜きます)

アクは軽く抜く程度にすることがおすすめです。さっと湯通ししたり、塩を入れた湯で軽くゆでるなど。(アクの強いゼンマイなどはしっかり抜きます)

▼▼▼過去の管理栄養士コラムはこちらから▼▼▼